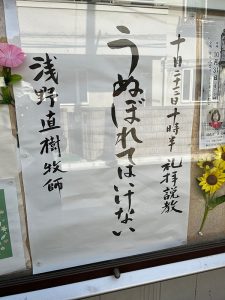

聖書箇所:ルカによる福音書18章9~14節

今日の日課のこのフレーズ、前にも聞いたことがあるな、とお思いになったかもしれません。「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる」。そうです。ちょっと前になります。8月28日の日課に定められていました14章7節以下のところに、そのまま出てくる言葉です。14章11節「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる」。その時には、「謙遜のススメ」と題しまして話させていただきましたが、これらはどちらもルカ特有の記事でもありますので、ルカ自身が非常に関心を持っていたテーマだったのかもしれません。

ところで、今朝のこの言葉に、私自身はドキッとさせられました。9節「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても」…。私は、1学年1クラスしかない、非常に田舎の小さな学校に通っていました。その頃は、まだ今のように特殊学級といった制度も整っていませんでしたので、知的障害のある子とも一緒の教室で暮らしていきました。非常に重い症状で、ちょっとした会話も成立しない子です。時々、奇声を発したり、おかしな行動をすることもあった。ですので、男子を中心に、からかったり、馬鹿にしたり、侮辱したり、つまり虐める子たちがいたのです。私は、その様子を見ながら、腹立たしく思っていました。自分の小さな正義感から。そして、そういった虐めている子どもたち、クラスメイトたちを見下していたように思います。自分は何もその子を助けようともしなかったのに。この言葉を読んだ時、そんな時代のことが、ふっと蘇って来たのです。

今日の箇所で言えば、この「自分を正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々」というのは、イエスさまの譬え話に出てくる「ファリサイ派の人」のことでしょう。彼は、こんな祈りをしたと記されています。「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています」。うわ~、いかにも…、という鼻につく祈りです。先ほども言いましたように、多少私たちにも後ろ暗いところがあったとしても、多少「うぬぼれ」があって、「他人を見下して」しまったような記憶があったとしても、こんな祈りはまずしないでしょう。確かに、そうだと思います。

そういう意味では、この人の祈りは私たちの祈りからはるかに遠い。確かに、そう。しかし、この言葉にも少し注目したいと思うのです。11節「ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った」。「心の中で」祈った。実はイエスさまは、祈りについてこのように警告し、教えておられるからです。

そういう意味では、この人の祈りは私たちの祈りからはるかに遠い。確かに、そう。しかし、この言葉にも少し注目したいと思うのです。11節「ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った」。「心の中で」祈った。実はイエスさまは、祈りについてこのように警告し、教えておられるからです。マタイによる福音書6章5節~「祈るときにも、あなたがたは偽善者のようであってはならない。偽善者たちは、人に見てもらおうと、会堂や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らは既に報いを受けている。だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる」。

確かに、あのファリサイ派の人の祈りの内容自体は鼻につくものに違いない訳ですが、しかし、少なくともここで注意をされているような人前で見せびらかすような、偽善的な様子は見られないと思うのです。つまり、このファリサイ派の人の祈りは単純に傲慢で鼻持ちならない祈りだ、と言って済むような話ではない、ということです。彼は無自覚なのです。むしろ、彼にとっては至って真面目な祈りなのです。

私たちにとっては鼻につくような、「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します」という祈りの心もそうです。彼としては、真面目に、きちんと、神さまの戒めを守って生きたいだけなのです。そのために、少なからず努力もして来たでしょう。だから、その結果として、真面目に生きてこられたことを感謝している。ああはならずに済んだ、と感謝している。これも、あなたのおかげだと感謝している。そうです。嫌味でなく単純に感謝しているのです。そして、「わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています」という祈りも、単純に自分の頑張りを認めてほしい、という願いでしょう。これも、私たちにも良く分かることではないか。彼は、律法の規定以上に頑張ったのです。単に基準に則って、可もなく不可もなく、といった生き方もできたかもしれない。しかし、それでは満足できなかった。より熱心に、神さまにお仕えすることを求めた。何もそこまでやらなくても、って周りから思われるほどに、彼は信仰に熱心なだけなのです。しかし、それが、イエスさまの目には、「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々」として映ってしまっているのです。自分にはそんな自覚はない。ただ一生懸命なだけ。真面目に、熱心に生きようとしているだけ。しかし、そこに、そんな人の姿に、イエスさまは鋭く切り込まれている。

実は、ここで「うぬぼれ」と訳されている言葉は、本来は「自分自身を頼りにする」という意味だというのです。つまり、私たちが普通に考える傲慢さを含むような「うぬぼれ」とは違う、ということです。根拠もないのに、ただうぬぼれて、人を見下しているのではない。そうではなくて、自分は正しいのだと自信を持っているということです。つまり、自分自身の手で救いを勝ち取ることができる、そういった自信。自分の人生に根拠づけられた自信。あるいは他者との比較による自信を持っている、ということです。「自分の力で何とかできる」「自分が頼り」。それが、この譬え話に出てくるファリサイ派の問題となる。

先ほどから言っていますように、この「自分自身を頼りにする」ということは、自信を持つということとも繋がっていくことでしょう。では、人はそんな自信をどのようにして獲得していくのでしょうか。一つは、自他共に認める圧倒的な優秀さでしょう。そんな自信を獲得するために、人は努力する。もう一つは、自分の方が優っているという比較による自信です。ある方は、人はそんな自信を獲得するために、常に自分よりも一段劣った存在を探し求めている、といったようなことを語っておられましたが、まさにその通りだと思います。あの人よりはマシだ、と。そんな自信の獲得によって、人は安心しようとする。ですから、ある意味、それは無自覚に起こることも多い。必ずしも自覚的に「うぬぼれて」「他人を見下して」いる訳ではないのです。そうではなくて、自信を得ようと、己自身を頼りにしようと、そんな自信からくる平安を得ようと、かえって無自覚的に、結果論的に「うぬぼれて」「他人を見下して」しまうことになってはいないだろうか。だから、悪びれもせずに、平気で、むしろ本人はいたって真面目に、側から見れば鼻につくような祈りさえもしてしまうようになってしまうのではないか、そう思うのですそれに対して徴税人の方はどうだったか。

先ほどから言っていますように、この「自分自身を頼りにする」ということは、自信を持つということとも繋がっていくことでしょう。では、人はそんな自信をどのようにして獲得していくのでしょうか。一つは、自他共に認める圧倒的な優秀さでしょう。そんな自信を獲得するために、人は努力する。もう一つは、自分の方が優っているという比較による自信です。ある方は、人はそんな自信を獲得するために、常に自分よりも一段劣った存在を探し求めている、といったようなことを語っておられましたが、まさにその通りだと思います。あの人よりはマシだ、と。そんな自信の獲得によって、人は安心しようとする。ですから、ある意味、それは無自覚に起こることも多い。必ずしも自覚的に「うぬぼれて」「他人を見下して」いる訳ではないのです。そうではなくて、自信を得ようと、己自身を頼りにしようと、そんな自信からくる平安を得ようと、かえって無自覚的に、結果論的に「うぬぼれて」「他人を見下して」しまうことになってはいないだろうか。だから、悪びれもせずに、平気で、むしろ本人はいたって真面目に、側から見れば鼻につくような祈りさえもしてしまうようになってしまうのではないか、そう思うのですそれに対して徴税人の方はどうだったか。「ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。『神様、罪人のわたしを憐れんでください』」。とても自信なんて持てません。他の人と比較のしようもありません。それほど、この自分が罪人だと分かっている。だから、もう周りの反応なんか気にしてなどいられないのです。彼は胸を打ちながら声に出して言った。「神様、罪人のわたしを憐れんでください」と。周りに聞かれたって、どう思われたって関係ない。それよりも、ただ神さまの憐れみによりすがるしか、もう私には何も残されていない。そんな徴税人の気持ちが伝わってくるようです。そして、イエスさまは言われた。「言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない」と。「義」とされるとは、救われる、ということです。赦される、ということです。この徴税人の方が救われたのです。

ある方は、このようにも言いました。この徴税人の祈りは、私たちプロテスタント教会にとっての模範的な祈りとなった、と。そうかもしれません。この両者の祈りを比較した時に、私たちは単純に後者、この徴税人の祈りの方が私たちの祈りに近い、と思われたのではないでしょうか。そうです。私たちは前者のように、自信満々になど祈れません。むしろ、自信なさげに、後者のように、「神様、罪人のわたしを憐れんでください」としか祈れない。確かに、そう思います。しかし、私はそれなりの牧師生活の中で、度々このような声にも出会って来ました。「私は本当に罪深い者です。救いに与れるような者ではありません」と。「そうですね。確かに、私たちは罪人で、自分の力で救いを手に入れることなどできない者です。ですから、イエスさまが来てくださり、そんな私たちを救うために十字架に死んでくださって、復活してくださったのではありませんか」。「しかし、私には、そんな恵みを受ける資格などありません」。

ある方は、このようにも言いました。この徴税人の祈りは、私たちプロテスタント教会にとっての模範的な祈りとなった、と。そうかもしれません。この両者の祈りを比較した時に、私たちは単純に後者、この徴税人の祈りの方が私たちの祈りに近い、と思われたのではないでしょうか。そうです。私たちは前者のように、自信満々になど祈れません。むしろ、自信なさげに、後者のように、「神様、罪人のわたしを憐れんでください」としか祈れない。確かに、そう思います。しかし、私はそれなりの牧師生活の中で、度々このような声にも出会って来ました。「私は本当に罪深い者です。救いに与れるような者ではありません」と。「そうですね。確かに、私たちは罪人で、自分の力で救いを手に入れることなどできない者です。ですから、イエスさまが来てくださり、そんな私たちを救うために十字架に死んでくださって、復活してくださったのではありませんか」。「しかし、私には、そんな恵みを受ける資格などありません」。そう言って、一向に意見を変えようとしませんでした。私はそれを、弱さの中にある強さ・頑固さ、と呼んでいます。相手は未信者ではありません。求道中の人でもない。キリスト者です。キリスト者でありながら、そういったやりとりをして来ました。いいえ、実は、私自身がそういった思いに囚われていたのです。この徴税人の祈りのような思いに。しかし、果たして、イエスさまはそのことだけを望んでおられるのか。違う訳です。

「言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であっ」た、というところまで含めて、この徴税人のようになって欲しい、と願われているのだと思うのです。なぜなら、「自分自身を頼り」にすることが問題だからです。自分自身を頼りにし、うぬぼれるのも、逆に、自分など相応しくないと恵みを拒否・拒絶するのも、どちらも同じだからです。結局は、どちらも、神さまを、イエスさまを頼りにしていない。単に、謙遜ぶることが求められているのではありません。最初に言いました14章でもそうでした。そうではなくて、私たちを引き上げてくださる、救い上げてくださる神さまを、己ではなくて神さまを頼りにする、その神さまの救いの御業にこそ自信をもつ、信頼を寄せる、絶対的な確信を持つことが重要だからです。たとえ自分には何も誇るものがなくても、自信を持てるものがなくとも、確信など持てなくても、ただ単純に神さまの憐れみによりすがった人が救われた、そのイエスさまの言葉を信じればいい。

そう語ってくださったイエスさまに信頼すればいい。そのことが、この私自身の身にも起こっているのだ、ということに自信を持てばいい。それで、いい。それが、私たちに求められている信仰の世界。そのことをもう一度、今朝確認していきたいと思います。